宇都宮の相続した不動産の登記費用:相続登記にかかる費用と安く抑えるポイント

アライ:さゆりさん、相続登記って義務になったんですよね?しかも費用もかかるって…正直ビビってます💦

さゆり:ビビるのはまだ早いわよ(笑)。でもね、登記しないと10万円以下の過料が課される可能性もあるから、放置は絶対ダメ。

アライ:えっ!?お金払って手続きしないと怒られるシステム…厳しすぎませんか?(怒)

さゆり:法律だから仕方ないのよ。でもね、費用の内訳や節約ポイントをちゃんと知っておけば、そこまで不安に感じなくて済むはずよ。

アライ:なるほど…じゃあ今回はその「登記費用」のこと、さゆりさんがガッツリ教えてくれるってことでOKですか?

頼りにしてます!(smile)

さゆり:任せて。この記事を読めば「費用の仕組み」も「節約のコツ」もバッチリよ。一緒に学んでいきましょ♪

相続した不動産を売却・活用するためには、まず「相続登記」が必要不可欠です。2024年からは相続登記の義務化

が始まり、登記を行わないと過料(罰金)が課される可能性もあります。そこで気になるのが「登記費用」です。

この記事では、「相続・不動産・登記費用」に焦点を当てて、登記に必要な費用の内訳や相場、安く抑えるための

方法までわかりやすく解説します。

| ・相続・不動産・登記費用:費用の内訳と相場を知る ・相続登記費用の全体像と計算方法 ・登録免許税とは? ・司法書士費用の相場とは? ・相続・不動産・登記費用:誰が払う?安く抑える方法とは? ・登記費用は誰が払うの? ・費用を安く抑えるにはどうする? ・自分でやった場合の費用感は? ・相続税との関係は? ・相続・不動産・登記費用:よくある質問と失敗事例から学ぶ ・よくある質問 ・登記費用の失敗事例 ・相続・不動産・登記費用について知っておくべきまとめ ・関連記事リンク |

宇都宮の相続した不動産の登記費用:費用の内訳と相場を知る

アライ:さゆりさん、登記の費用って…なんか怖いんですけど。いきなり「30万です」とか言われたらどうしようって💦

さゆり:さすがに“いきなり30万”はレアケースよ(笑)。でも確かに、内訳を知らないと相場感がつかみにくいのは事実ね。

アライ:で、実際いくらぐらい?まさか「時価」じゃないよね?(笑)

さゆり:うまいこと言うわね(笑)。基本は「登録免許税+司法書士の報酬+書類取得費用」よ。たいてい10万〜15万円くらいで収まることが多いわ。

アライ:おっ、意外と現実的な金額…。じゃあ、登記費用の“カラクリ”もこの記事で暴いていきましょうか!

さゆり:はいはい、“暴く”というより丁寧に解説ね(笑)。順番に見ていきましょ。

不動産の相続登記に必要な費用は、大きく以下の3つに分類されます。

-

登録免許税(法定費用)

-

司法書士報酬(専門家への手数料)

-

その他必要書類の取得費用(戸籍など)

相続登記費用の全体像と計算方法

「相続登記費用計算」の基本は、**登録免許税=固定資産評価額 × 0.4%**です。

例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地を相続する場合:

-

登録免許税:1,000万円 × 0.4% = 4万円

これに加えて、司法書士への報酬や書類取得の実費がかかるため、トータルで5万円~10万円程度が一般的です。

登録免許税とは?

「登録免許税」は国に納める税金で、相続登記を行うすべての人が支払う必要があります。建物や土地によって評

価額が異なるため、登記費用も物件によって変動します。

近年では、空き家対策や相続の促進を目的とした軽減措置が設けられているケースもあります。最新の税制は国税

庁や法務局のページで確認しましょう。

司法書士費用の相場とは?

「司法書士費用 相場」は依頼する事務所によって異なりますが、5万円〜10万円前後が一般的です。

内訳としては:

-

登記申請書類の作成

-

相続関係説明図の作成

-

役所からの戸籍・住民票の取得代行 などを含んだパッケージであることが多いです。

相続人が多い場合や遺産分割協議が複雑な場合は、追加料金が発生することもありますので、見積もりは必ず事前

に取りましょう。

相続・不動産・登記費用:誰が払う?安く抑える方法とは?

アライ:さゆりさん…登記の費用って、やっぱり“名義になる人”が全部払うんですか?うちの兄貴、それ聞いた瞬間ニヤついてましたよ。(怒)

さゆり:(笑)…気持ちはわかるけど、原則はね、“名義人が払う”のが一般的。でも相続人が複数いるなら話し合いで負担割合を決めるのもアリよ。

アライ:その“話し合い”が一番むずかしいんですよね〜…。

で、費用を抑える方法って、やっぱり“全部自分でやる”しかないんですか?

さゆり:たしかに自分でやれば登録免許税抜きで1〜2万円程度で済む場合もあるけど、そのぶん平日役所まわり+書類ミスのリスクが付きものよ。

コスパ重視なら“書類だけ自分で集めて司法書士に申請を依頼”がオススメ。

アライ:なるほど~。じゃあ今夜、うちの家族会議で「みんなで割ろう」って提案してみます…。

兄貴が反論したら、このページ見せてやろ。(smile)

登記費用はできるだけ抑えたいけれど、どこまでが節約可能なのか、誰が費用を負担するのかも気になりますよ

ね。

登記費用は誰が払うの?

「費用 誰が払う」かについて明確なルールはありません。一般的には、相続登記を受ける人(名義人)が費用を負

担することが多いです。

ただし、複数の相続人で不動産を共有する場合は、費用を按分(あんぶん)するなど、協議によって決めることが

可能です。明確な取り決めをしておかないと、後々トラブルになることもあるため、話し合いや遺産分割協議書へ

の明記が望ましいです。

費用を安く抑えるにはどうする?

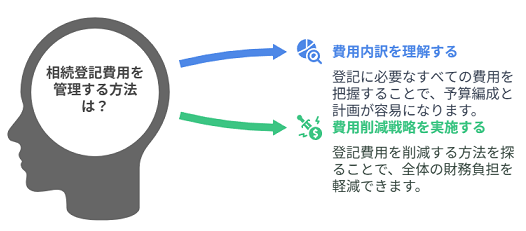

「費用 安く」する方法として、以下が挙げられます:

-

書類収集を自分で行う

-

相続関係説明図を自作する

-

司法書士への依頼内容を限定する

-

複数の司法書士事務所から見積もりを取る

これらによって、1〜3万円程度費用を節約できる場合もあります。ただし、専門知識がないまま手続きを進める

と、書類不備で再提出になったり、登記が受理されないケースもあるため、慎重に判断しましょう。

自分でやった場合の費用感は?

「自分でやった費用」は、登録免許税と必要書類の実費のみになります。

-

登録免許税:評価額×0.4%

-

書類費用:戸籍謄本・住民票・評価証明書など(数千円〜1万円程度)

つまり、全体で1万〜2万円程度で済むケースもあります。

ただし、手続きに時間がかかる、平日に役所や法務局へ何度も足を運ぶ必要があるなど、手間とリスクを考慮して

判断しましょう。

相続税との関係は?

相続登記とは別に「相続税」が発生する可能性があります。基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要にな

ります。

相続税の計算には、不動産の評価額(固定資産税評価額または路線価)が使用されます。登記費用と併せて、相続

税の納税も想定しておきましょう。

宇都宮の相続した不動産の登記費用:よくある質問と失敗事例から学ぶ

アライ:さゆりさん、登記費用ってそんなにトラブル多いんですか?

正直「払えば終わり」くらいに思ってたんですけど…

さゆり:ふふ、それが甘いのよ。「誰がいつ払うのか」「どこに頼むか」があいまいなまま進めると、意外と揉めるの。

アライ:あ〜、たしかに兄弟で「先に払ったから後でくれ」とか言われたら揉めますね…。

(怒)「え?勝手にやったのに?」みたいなパターン、想像つきます。

さゆり:そうなのよ。費用の分担や同意をとらずに進めた結果、信頼関係まで壊れるケースもあるの。事前に書面でルール化しておくのが大事ね。

アライ:うわ~、お金が絡むと一気にギスギスしますね…。ちゃんと確認しとけばよかったって“あとで後悔”はしたくないです。

さゆり:だからこそ、このセクションでは「実際にあった失敗例」をしっかりチェックして、あなたの相続では同じミスをしないようにしましょうね。

ここでは、実際にあった失敗事例と、よくある質問をまとめました。費用のトラブルを防ぐためにも、事前に確認

しておきましょう。

よくある質問

Q:相続登記はすぐにしないとダメ?

→ はい。2024年4月から義務化されており、3年以内に行わなければ10万円

以下の過料が科される可能性があります。

Q:費用は一括で払わないといけない?

→ 基本的には一括ですが、司法書士によっては分割支払いに応じるところ

もあります。契約前に確認しましょう。

Q:兄弟で話がまとまらない場合は?

→ 遺産分割協議が整わない限り登記は進められません。必要に応じて弁護士

や家庭裁判所の調停を活用しましょう。

登記費用の失敗事例

事例①:登記費用の支払いをめぐって兄弟で揉めた

→ 名義人が勝手に費用を支払ったあと、他の相続人に請求し

たことで対立が発生。事前の取り決めと書面化が重要です。

事例②:安さだけで選んだ司法書士に依頼してトラブル

→ 費用は安かったが、対応が不十分で登記手続きが遅れ

た。費用だけでなく対応の質もチェックしましょう。

関連記事リンク

登記費用だけでなく、名義変更に必要な全体の流れもわかるため、手続きミスを防げます。 📝 相続・不動産・売却手続き:名義変更から確定申告まで徹底解説

名義変更後に売却・税務処理まで進めるための一連の流れが理解できます。 🏠 家族信託・不動産・手続き:はじめ方から後悔しない進め方まで徹底解説

相続登記以外にも柔軟な財産管理方法(家族信託)を検討でき、費用や手続き面の負担軽減が期待できます。

ひょうきん:

相続のことって、つい後回しにしがちだけど、もめごとや損失を防ぐには「準備」が一番大事!

宇都宮で不動産を持っているなら、うちの特集シリーズで要点チェックしとくといいですよ~。

この下(👇)が、僕が読みやすくまとめた、ぜんぶ実践的な内容ばかりです!

“争続”を避けるために必要な基礎知識と心構えを紹介。 📘 相続対策Ⅰ:非課税世帯でももめる?争族対策と遺言のすすめ

相続税がかからない家庭ほど、遺言の重要性が高まります。 📘 相続対策Ⅱ:資産があるなら必見!節税対策としての不動産活用術

評価減や特例の活用で、節税につながる不動産戦略を解説。 📘 相続対策Ⅲ:不動産オーナー向け|法人化・M&Aで資産を育てる相続へ

事業承継や法人化による長期的な資産管理の実例も紹介。 📘 相続対策Ⅳ:成功のカギは手順にあり|失敗しない相続の進め方

名義変更・登記・相続登記義務化までの実践ガイド。 📘 相続対策Ⅴ:認知症・信託・納税資金の備えで家族を守る

判断能力低下に備えた信託・成年後見・保険の活用法。 📘 相続対策Ⅵ:間違った節税で損しないために|出口戦略の考え方

節税だけでなく「将来売却時」を見据えた資産設計へ。 📘 相続対策Ⅶ:まとめ|7ステップでわかる“争わない・損しない”相続の実践法

プロローグ~第Ⅵ章を総まとめ!すぐ実践できる最終章。

🟧 売却相談(価格査定、相続物件の処分など):👉 不動産の売却

🟧 購入相談(資金計画、住宅ローンなど):👉 不動産の購入

🟧 境界線や共有名義の問題:👉 不動産の共有名義 |

👉 遺産分割 |

👉 境界・接道・トラブル

🟧 空き家・老朽化した建物の活用・管理:👉 空き家・空き地管理 |

👉 リフォーム・活用案

外部リンク:法務局「相続登記が義務化されました」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

内部リンク:相続登記の手続きと費用のチェックリスト|エステート丙(ひのえ)

相続・不動産・登記費用について知っておくべきまとめ

相続登記は義務であると同時に、今後の不動産売却や管理に不可欠なステップです。費用の内訳を理解し、無理の

ない範囲で自分で行うか、信頼できる専門家に依頼するかを判断することが、損をしない第一歩です。

登記を済ませておくことで、不動産を「使える・売れる」状態に整えることができるため、相続後は早めの行動が何より重要です。

👉 相続不動産の手続き・税金を整理した「相続のまとめページ」はこちら

by エステート丙(ひのえ) since 2014